最近油價高企對全球資本市場的影響,仿佛宣示了燃油舉足輕重的地位。

但是,領先的燃油車品牌本田汽車(HMC.US),可能有不一樣的深刻體會——全球消費者擁抱新能源汽車的趨勢,讓它無法再固守成規。

本田最初是從生產摩託車起家。

成立於1948年的本田,從1949年起量產摩託車,推出了品牌夢想D型,其後又陸續推出Benly和Cub F。1957年,本田成為摩託車產量最高的日本制造商,自1959年起進入美國市場,開始拓展海外業務,並於1963年開始在比利時進行海外生產。

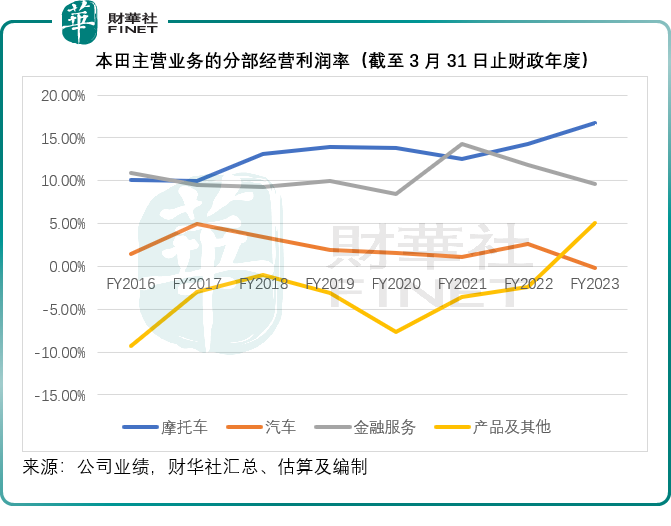

即使在四輪車當道的21世紀,本田摩託車依然在全球銷量中佔據首位,可見帶著濃厚汽油味兒的產品還有不少捧場客,也因此,其摩託車業務的經營利潤率高達雙位數,而且遠高於汽車業務,見下圖。

但是歸根結底,汽車業務才是其最重視的業務。

本田從1963年開始展開汽車業務運營,推出T360迷你卡車和S500小型跑車,隨後推出了一系列車型的量產,包括1972年的思域和1976年的雅閣;1982年,本田成為在美國本地生產汽車的日本車企。1986年,推出讴歌品牌,並在美國推出專有的銷售網絡。

在過去,本田汽車使用三缸、四缸或六缸配置的汽油發動機、油電混合動力系統和油電插電混合動力系統。

就截至2023年3月31日的財政年度而言,本田在汽車業務投入的資本開支高達4384.69億日元,遠超摩託車業務的448.18億日元,該公司還計劃在2024財年向汽車業務投入3380億日元的資本開支,佔了其資本開支計劃的84.5%。

所以,汽車業務或才是本田衡量其成功與否的關鍵,而在過去,本田的燃油汽車業務一直保持強勁的增長。

可是,這一切正在發生改變。

各國都在推行新能源發展,並設定了全面轉向電動化的目標:中國要在2035年實現100%電動化,北美要在2040年實現100%電動化,日本要在2040年實現100%電動化。

同時,面對高油價以及高通脹,各國消費者也轉向了新能源汽車,全情投入特斯拉(TSLA.US)引發的新能源變革之中。其中國市場的表現就是最好的例子。

中國是當前新能源汽車產業發展最迅猛的市場。本田通過與中國的合營公司東風本田和廣汽本田經營國内業務。

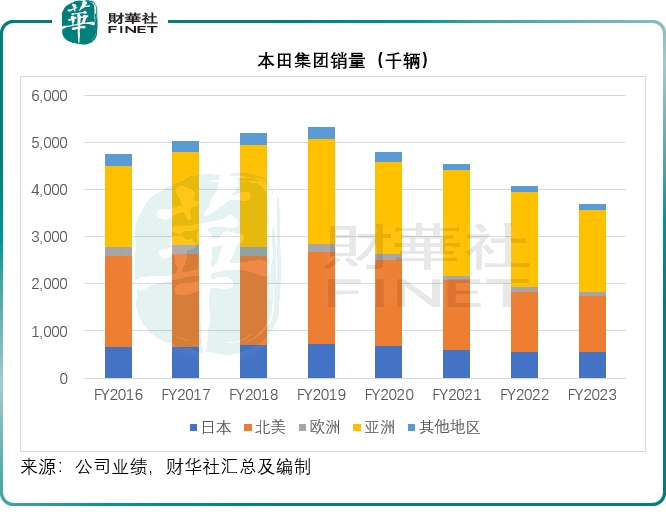

見下圖,本田的集團汽車銷量持續下降。

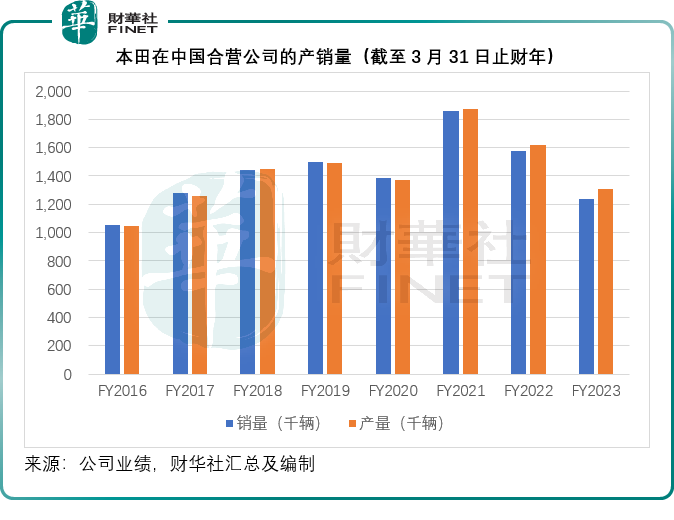

這里的集團銷量包括合營和聯營公司貢獻的銷量,因此也包括中國合營公司的數據。見下圖,本田在中國的汽車產銷量也於截至2021年3月末止的2021財年見頂後持續向下,該公司的解釋是因為半導體供應短缺,不過我們都知道,2020年至2023年是中國新能源汽車企業發展的大年,不論是特斯拉、比亞迪(01211.HK)等大廠,還是不斷湧現的「新勢力」,在這幾年都經歷了非常強勁的增長,顯然本田產銷量下降不僅僅是供應鏈短缺的問題,來自新能源汽車的競爭才是關鍵。

在截至2023年6月末止的2024財年第1季中,該公司直接承認了在中國市場的銷量繼續按年下降,主要因為新能源汽車市場的競爭更趨激烈。

值得注意的是,儘管本田在中國通過合營公司經營,但中國合營公司貢獻的產銷量在集團之中可是佔了重要地位。於截至2023年3月末止的財政年度,其中國合營公司總銷量相當於本田集團銷量的33.63%,可見中國市場對其重要性。

而現在不僅中國市場,新能源汽車發展的星星之火已開始遍佈全球,例如中國的新勢力和比亞迪(002594.SZ)最近兩年爭相展開出海之戰,特斯拉也不斷佈局環球新產能,本田等傳統燃油汽車巨頭形成圍攏之勢。

面對這樣的衝擊,本田也不得不作出還擊,該公司也推出了自己的新能源發展計劃。

本田的新能源發展戰略佈局

本田計劃自2022年3月31日末止財年起10年,投入大約8萬億日元作為研發開支,以轉換其業務組合。

這主要包括大約3.5萬億日元於電氣化和軟件技術,以及大約1萬億日元尋求新的發展機遇。

在電氣化和軟件技術領域,其目前計劃從截至2022年3月31日止財年起的10年投入大約1.5萬億日元,建造專門的電動汽車工廠,成立電池合作生產企業,以便能穩定採購電池數量以及用於其他目的。該公司預計,投入該領域聯同研發開支的總投資資源或將達到5萬億日元(若按匯率1美元=147.44日元計,或約合339億美元)。

該公司目前正加快電動產品在銷售組合中的佔比,目標是在2030年之前,實現摩託車(含電動自行車)佔15%,汽車(包括電池電動車和燃料電池汽車)佔30%和動力產品(電氣化產品)佔36%。

本田計劃從現在開始到2030年之前,推出符合各主要地區市場特點的電動汽車產品。

在北美,本田將於2024年推出與通用汽車(GM.US)共同開發的兩款中大型電動汽車,而且正在增強北美俄亥俄州的電動汽車生產基地。通過與通用汽車的合作,本田計劃於2027年或之後在北美推出實惠版電動汽車,其成本和續航里程將與燃油車一樣具有競爭力。

在中國,本田將進一步加快e:N系列本田品牌電動汽車的開發。目標是到2027年推出10款新電動汽車車型,在2035年之前實現在中國銷售的車輛全為電動汽車的目標,見下圖。

目前,本田正在武漢和廣州建造產能均為12萬輛/年的電動汽車生產基地,將於2024年投產。

在其本土市場日本,本田計劃在2024年初推出一款基於N-VAN的商用迷你電動汽車,2025年推出一款基於N-ONE的電動車型,並在2026年推出兩款小型電動車型。

本田認為,到本世紀20年代後半期以後,將成為電動汽車普及的時代,從全球的角度開始推出最好的電動汽車。2025年,本田將開始採用本田e: Architecture,這是一種將硬件平台和軟件平台相結合的電動汽車平台。

軟件方面,本田也不遺餘力地投入和開發,力求不落後。該公司於2022年12月推出了新一代技術Honda SENSING 360和Honda SENSING Elite安全駕駛系統。其中Honda SENSING 360是在原有技術的基礎上增加新功能,通過檢測駕駛員和車輛周圍發生的異常情況,降低碰撞風險,進一步減輕駕駛員的負擔,這些新功能將從2024年開始在全球範圍内依次應用。而SENSING Elite升級後的技術將幫助駕駛員在任何道路上實現從家到目的地的無縫駕駛,現在納入了非高速公路,利用本田原始人工智能技術實現的識别和理解技術。這些新技術將從2025年或前後開始陸續應用。

不過,更值得關注的是其電動汽車開發的上遊產業鏈佈局。作為電動汽車整車成本最大的部分,電池是這場新能源戰役的關鍵:「得電池者得天下」——擁有電池和半導體等整條上遊產業鏈的比亞迪,迅猛發展正是最好的诠釋。

如何確保電池及原料的供應,是新能源汽車廠商需要思考的最大問題,本田也不例外。

對此,本田的計劃是這樣的:

短期採購方面,北美市場從通用處採購奧特能(Ultium)電池,以及從一家與LG能源解決方案公司合作進行電動汽車電池生產的合營公司處採購電池;在中國,進一步加強與寧德時代(300750.SZ)的合作;在日本,從日本電動汽車電池制造商遠景動力(Envision AESC Japan Ltd)——日產與NEC集團合資的動力電池廠,為其迷你電動汽車採購電池。

不過中長遠而言,本田有自己的佈局。

從2025年後,本田將獨立開發新一代電池技術,以滿足其下一個電動汽車擴張階段的需求:與GS湯淺國際建立混合動力電池領域的十年合作,開發高容量、高輸出的鋰離子電池,並且正通過其對去年以SPAC形式在美國上市的動力電池公司SES AI的投資,推動半固態電池的聯合開發,同時也在進行固態電池的專利開發研究,在2024年建立一條示範線,並進一步加快推進。

總結來看,其電池來源包括:1)由寧德時代、遠景動力(Envision AESC Japan Ltd)和通用等直供電池;2)與SES共同開發半固態電池;與GS湯淺國際、LG能源解決方案共同開發液態電池;3)獨自開發專利的全固態電池。見下圖。

總結

面對新能源產業的變革,本田也厭倦了汽油味兒,儘情投入到新能源的發展中,這是其生存需要,也是時代發展的必然。

且看看十年之後,本田能不能如願以償擺脫掉它的那股汽油味兒。