全球個人計算機(PC)中央處理器(CPU)主要供應商英特爾(INTC.US),剛剛發佈的新品備受矚目,其一為適用於AI PC(人工智能計算機)的酷睿Ultra芯片,其二為面向企業的全新第五代至強(Xeon)服務器芯片,不過市場最關注的是適用於生成式AI軟件的Gaudi3,或叫板英偉達(NVDA.US)的H100和美國超微公司(AMD.US)的MI300X。

英特爾推出的三款產品

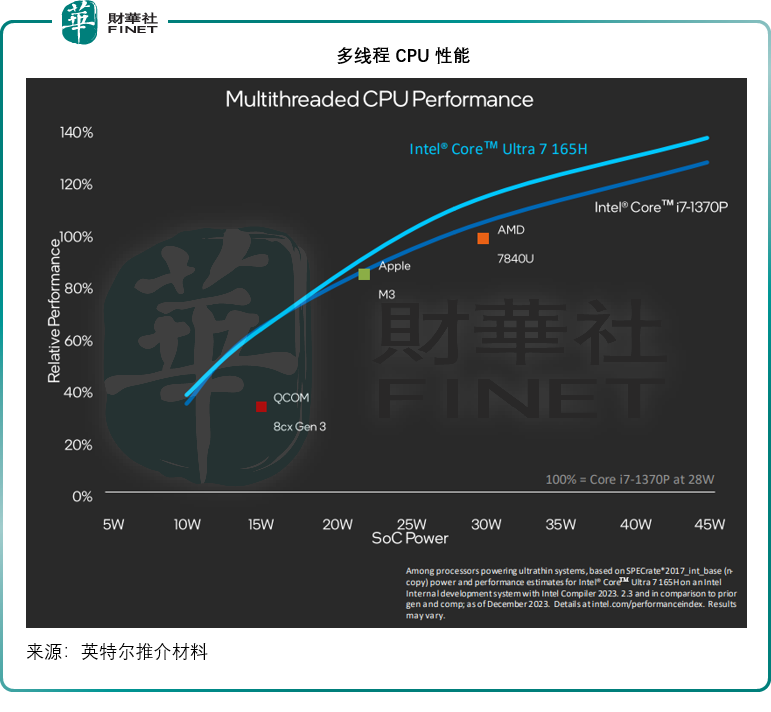

1)英特爾酷睿Ultra處理器:將CPU、GPU和NPU三合一。是第一款基於Intel 4構建的產品,配備AI功能,以迎合AI PC的需求。據管理層透露,在相同功率下,其計算速度比AMD的銳龍(Ryzen)快11%,生成式AI性能提高70%。

在CPU計算、圖形、電源、電池壽命和新AI功能等各個方面都有創新,AI PC是英特爾自迅馳(Centrino)無線網絡連接筆記本電腦以來PC體驗的最大轉變。是英特爾首款客戶端上片上AI加速器NPU(神經網絡處理器)的特色產品,它使AI加速比之前第二代提升2.5倍的效能。同時,其GPU和CPU也可加快AI算力。

英特爾正與超過100家軟件商合作,將數百款AI應用推出市場,以改變PC體驗。因此,管理層相信英特爾酷睿Ultra的運行要比競爭對手平台更有效。例如,内容創建者在Adobe Premiere Pro上的效率或要比競爭對手高出40%。

配置酷睿Ultra的AI PC將在聖誕購物季期間在特定的美國零售商處有售。明年起,英特爾酷睿Ultra或將應用到全球筆記本電腦和個人電腦制造商的230多種設計中。

2)第五代英特爾至強(Xeon)處理器系列的每個核心都具有AI加速功能,帶來AI和整體性能的大幅提升,並降低總擁有成本(TCO)。剛剛推出的第五代英特爾Xeon處理器系列,在性能和效率方面實現了重大飛躍——與上一代Xeon處理器相比,這些處理器在通用計算性能方面的平均性能提高了21%,在各種客戶工作負載下的平均每瓦性能提高了36%。遵循典型的五年更新周期並從更老的一代升級的客戶可以將其TCO(合計擁有成本)降低77%。

Xeon是唯一一款内置AI加速器的主流數據中心處理器,全新的第五代Xeon處理器在高達200億個參數的模型上進行的推理和微調可提效42%,也是唯一一款具備持續與不斷改進MLPerf(機器學習表現)訓練與推理基準結果的CPU。Xeon的内置AI加速器,加上優化的軟件和增強的遙測功能,可以為通信服務提供商、内容交付網絡和廣泛的垂直市場(包括零售、醫療保健和制造業)提供更易於管理和高效的網絡和邊緣工作負載部署。這類性能為升級AI帶來了新的可能,不僅在數據中心和雲,還涵蓋全球的網絡和邊緣計算應用。

3)英特爾CEO帕特•基辛格(Pat Gelsinger)首次展示了英特爾Gaudi3人工智能加速器,該加速器將於明年按計劃上市。基辛格提供了明年即將推出的英特爾Gaudi3的最新情況。他首次展示了用於深度學習和大規模生成人工智能模型的下一代人工智能加速器。英特爾沒有披露售價,但指出較同行(亦即當前市場已有的英偉達H100和AMD的MI300X)更具性價比。英特爾預計,隨著對生成式AI解決方案的需求不斷提升,到2024年,以Gaudi為首的AI加速器套件將佔據更大的加速器市場份額。

英特爾的新品有兩大亮點:第一個是把握AI PC的發展趨勢;第二個是爭奪英偉達與AMD的生成式AI芯片市場,英特爾的加入無疑會令這場賽事變得更加有趣。

AI PC市場機會

生成式AI掀起的熱潮,已逐漸蔓延到通用市場,當前的AI功能主要在雲上,這引發了對隱私和數據安全的擔心,配備AI功能的設備需求將大增,AI賦能PC(人工智能個人電腦)將成為新的風口。

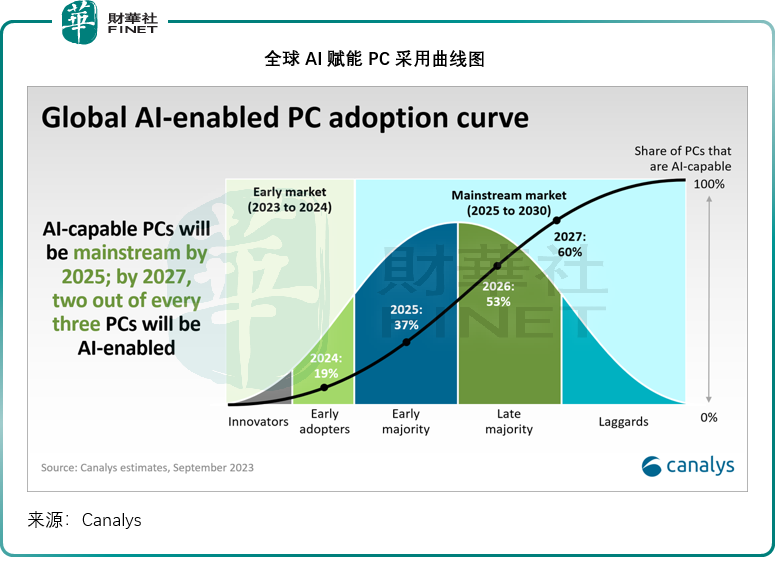

Canalys預計,最初採用AI PC的,將僅限於特定的業務功能和精通技術的高級用戶,他們需要強大的硬件來運行密集的AI工作負載。但在接下來的五年里,在微調大型語言模型(LLM)和AI工具市場出現,以及由強大的AI集成定義的修改版操作系統推動下,AI PC的需求將激增。

隨著軟件跟上AI賦能PC的浪潮,加上PC換機周期的更叠以及第二代AI賦能PC的推出,2025年將成為AI PC的爆發期。AI PC部署將穩步擴展到其他業務功能。

Canalys預計,到2027年,60%的PC將具有人工智能功能。而英特爾預計,到2028年,AI PC將佔到個人電腦市場的80%。

Canalys預計,最開始的時候,使用AI PC的會是特定的機構和技術人員,例如研發機構、開發者、工程師、數據分析師等,在處理特定專業任務時亟需依仗AI PC更快的處理能力。由於這些擁有AI功能的電腦組件昂貴,加上能夠運行AI的應用成本也較高,例如微軟365 Copilot(主要在雲上運行),每用戶每月的收費為30美元,而如果配合微軟(MSFT.US)的其他Office產品使用,會令額外費用大幅增加。如此高的成本,難以普及。

不過,兩大趨勢的出現將令這種情況發生轉變:1)用於終端側AI處理的新AI應用程序將激增,包括將現有的基於雲的AI應用過渡到結合雲和本地處理的混合模型。2)將AI整合到設備上將令眾多AI應用的價格降低,使更廣大的用戶能夠觸達到這些工具。

其後,隨著工作與生活方式AI化的改變,加上對隱私的考慮,AI PC的普及化將大幅度提升,隨著Windows 10使用周期的結束,AI賦能PC將跟隨換機潮的來臨迎來高速增長,2025年和2026年將是AI PC的大幅擴張期。

在Canalys看來,從數量來看,採用具有AI功能的個人電腦不會顯著增加個人電腦的整體TAM(潛在市場需求)。相反,它將在很大程度上與當前預期的2024年和2025年左右的換機周期高峰相吻合,同時也會推動未來升級的一些需求。個人電腦廠商和銷售渠道將從均價更高的AI PC和以AI優化為中心的新服務激增中得益。

全球個人電腦付運量於2021年疫情期間因為居家辦公需求激增而到達短期高位,隨後於2022年開始下降,到2023年降幅更大,但預計到2024年會回復到2022年水平,並在2025年回到接近2020年水平。Canalys預計整機市場不會有大的提升,但是AI PC的付運量預計會增長8%,至2.67億台。

AMD的首席執行官胡錦表示,2025年將是AI PC在消費者市場強勁增長的一年,AMD已積極佈局AI PC市場,推出帶有AI引擎的銳龍7000系列芯片,蘋果(AAPL.US)的自研M3芯片也在把握AI PC的機會。見上圖,英特爾新推的酷睿Ultra比這兩款芯片性能更強大,加上英特爾與個人電腦廠商、微軟及分銷商等一直維持長遠的合作關系,或可確保英特爾在AI PC上繼續領先於同行,例如AMD和高通(QCOM.US)。

三星剛剛發佈的智能電腦系列,產品包括Galaxy Book 4 Ultra、Book 4 Pro以及Book 4 Pro 360。三星披露其產品系列的處理器就包括新款英特爾酷睿Ultra 9處理器。

AI芯片:不讓英偉達獨美

生成式AI的發展熱潮帶熱了供應AI芯片的英偉達,也讓英偉達的股價今年以來大漲231%。

上周,AMD發佈了AMD Instinct MI300X加速器,可用於生成式AI,並具有大型語言模型(LLM)訓練和推理性能。據CNBC報道,Meta(META.US)、OpenAI和微軟(MSFT.US)已表示將使用AMD最新AI芯片Instinct MI300X,或意味著這些正在部署AI的科技巨頭們傾向於尋找其他產品,來替代英偉達供應緊缺且昂貴的AI芯片。

AMD的首席執行官CEO蘇姿豐預計,AI芯片市場到2027年的市場價值可達到4000億美元以上,並認為AMD可在其中佔據較大的市場份額。

更為重要的是,AMD表示,已經改進了用於優化AI軟件棧的軟件套裝ROCm 6,以便與英偉達的行業標準CUDA軟件進行競爭,而這可能是AI開發者目前更傾向於英偉達的原因。

如今,英特爾也透露將在明年推出用於生成式AI軟件的AI芯片Gaudi3,與英偉達和AMD進行競爭。據英特爾透露,Gaudi3的性能優於英偉達的H100,或有快速填補當前英偉達H100供不應求的市場空缺。

結論

在CPU時代,英特爾是王者,然而,經歷了一段「躺平」的日子後,英特爾連AMD也追不上,更勿論英偉達。當前,英特爾的市值為1,905億美元,AMD的市值為2,229億美元,英偉達為的市值為1.19萬億美元。

在基辛格於2021年回歸英特爾擔任CEO後提出了「升級版」的「IDM 2.0」戰略,而在最新的發佈會上,他一直強調「AI無處不在」,AI PC將成為下一個風口。

四十年前,英特爾的迅馳率先擺脫了有線網絡的束縛,讓手提電腦真正實現了隨處移動;四十年後,英特爾又能不能在AI PC再掀風雲?我們拭目以待。